(公財)兵庫県まちづくり技術センター まちづくり推進部 まち計画課

当センターが実施している「景観形成支援事業」は、この10月で30周年を迎えます。

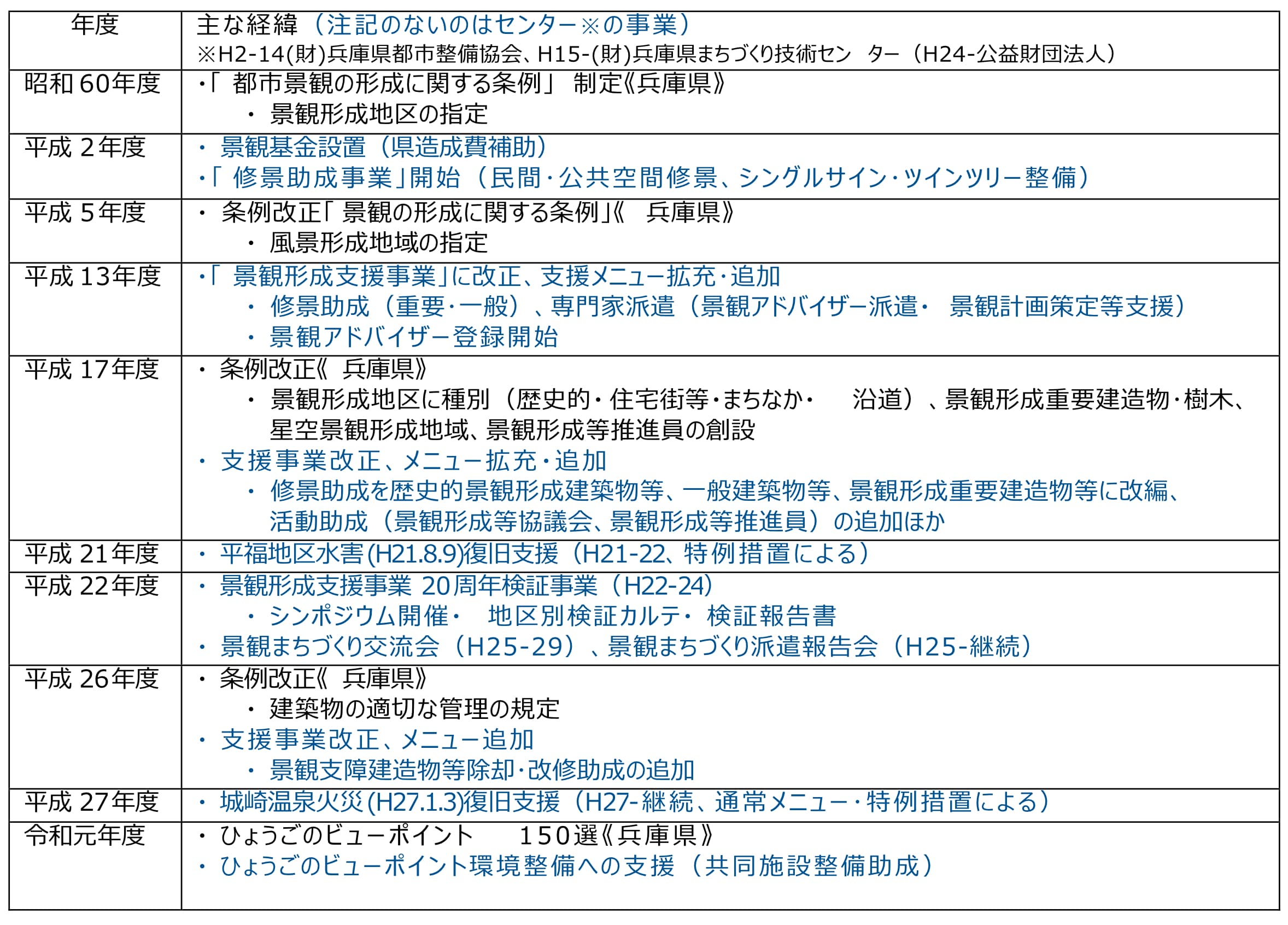

コラム(1)で、県景観形成室から紹介があった「景観条例」を補完するしくみとして平成2年10月に創設され、これまでの30年間、各地の景観形成地区の住民のみなさん、市町や県民局の担当者、地域に根ざして活動されている建築士など専門家のみなさまを支援し、協力しあって兵庫県の景観形成を推進してきました。

本コラムでは、景観形成支援事業の30年間の経過と実績などを紹介し、センターの景観形成支援の取り組みを概括します。

景観条例により「優れた景観の創造・保全と建築物等と地域の景観との調和を通して魅力あるまちづくりと文化的な県民生活の確保を図る」ため景観形成地区が指定として地区では、住民等(そこに建物を所有する地区外の民間の人・法人も含む)や市町が、景観形成基準に沿って景観形成に取り組むことになります。

具体的には、建物の新築時、修繕時、模様替えのタイミングで地区の景観にふさわしい外観として修景していただくことになります。

このときに必要な費用を工事費の一部を助成するかたちで支援することにより景観形成の促進を図ることを目的に修景助成事業を創設しました。

財源は、兵庫県都市整備協会※が、県から10億円の拠出を受けて「景観基金」を設置し、その運用益を充てることとしました。(※平成15年4月に組織統合により兵庫県まちづくり技術センターとなりました。)

事業創設時の目論見に反して開始数年後から金利の状況が低迷し始めたことから、合理的で効果的な支援のあり方を検討し、「景観形成支援事業」として大幅な改正を行いました。

主な改正のポイントは、1修景の内容に応じて助成額にメリハリをつける(重要助成と一般助成)、2専門家派遣(修景支援)の追加を行いました。

専門家派遣は、適切な修景が行えるよう事前に専門家を派遣しアドバイスを行う「景観アドバイザー派遣」、「通り」「ゾーン」単位で景観形成の取り組みを行うためのアクション計画を策定するコンサルタントを派遣する「景観計画等策定支援」を、当時実施していた「復興まちづくり支援事業、まちづくり支援事業」とともにまちづくり専門家登録制度を活用して実施しました。

平成16年度の景観条例改正では、景観形成地区の種別の創設(歴史的・住宅街等・まちなか・沿道)、星空景観形成地域の創設、景観形成重要建造物・樹木の創設、景観形成等推進員制度の創設があり、これに対応するよう支援事業でもメニューの再編・追加を行いました。

修景助成は、歴史的景観形成地区について、助成額の上限と助成率の引き上げとともに、修景の内容に応じて3段階のクラス区分を設けメリハリのある運用を行うこととしました。

また景観形成重要建造物・樹木への助成を追加しました。

さらに官民協働の景観形成活動を支援するための活動助成を追加しました。

景観条例が良好景観を阻害する管理不全物件に関する項目を追加する改正を行い、支援事業は景観形成地区内で管理不全物件の除却あるいは改修のための費用を支援する助成メニューを追加しました。

《現在の支援メニュー~令和2年度》 これらの変遷を経て現在の支援メニューが構成されています。

ひょうごの景観ビューポイントの視点場環境整備等についても現行メニューを活用するなど県の景観形成に関する施策に呼応するかたちで運用しています。

また景観行政団体に移行した市(町はまだありません)は、県の景観条例の適用外となりますが、一定の基準を設け、市の制度との調整を図った上で景観形成支援事業を活用されており、県内全域での景観形成の推進に活用されています。

図1 景観形成支援事業の沿革

いくつかの切り口で景観形成支援事業の実績を紹介します。

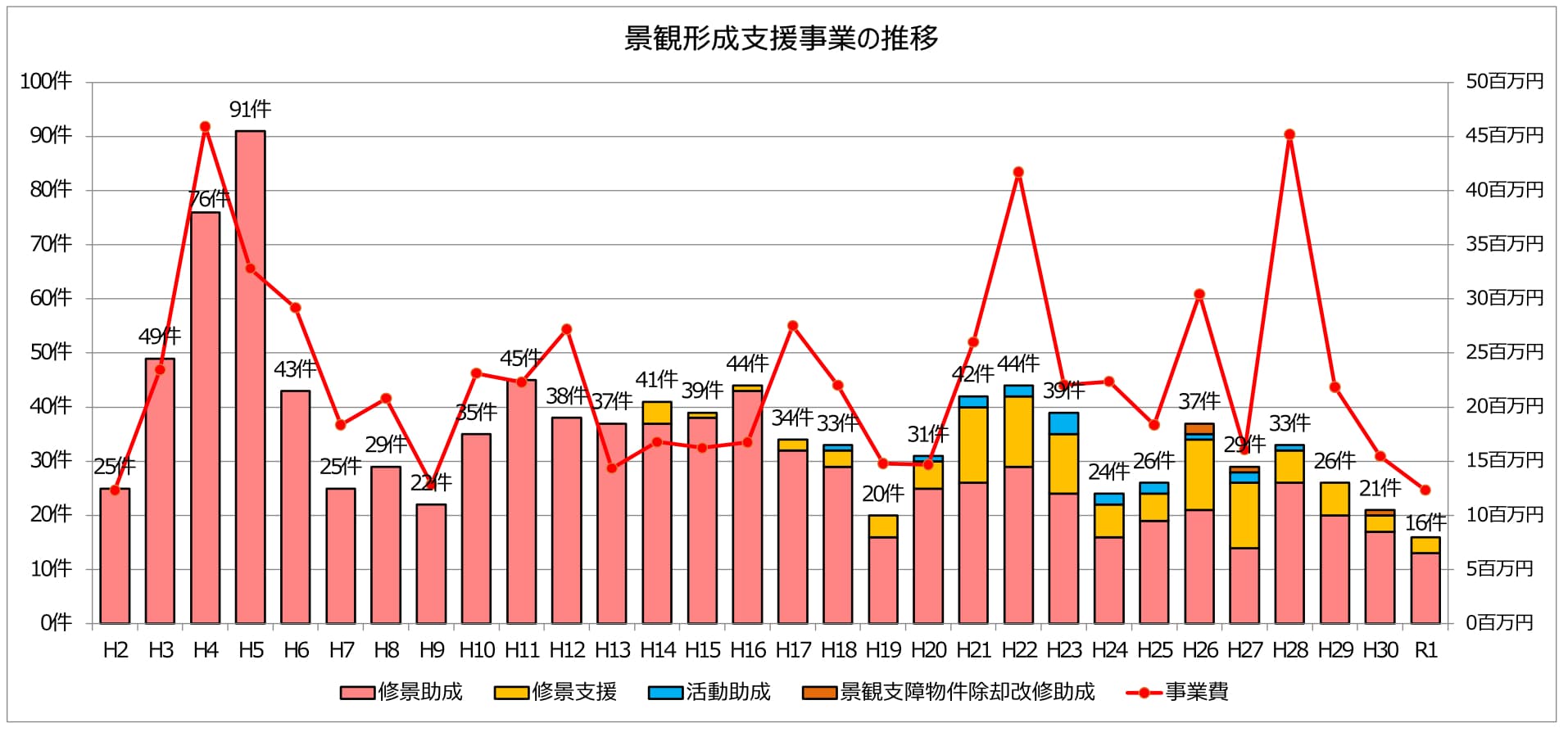

【年度別実績】

年度を経るにつれて全体的に徐々に支援件数・事業費とも下がってきています。

事業開始時は社会情勢も好調でしたがバブル崩壊以降、景気低迷期が続いており、民間の建設活動の低調傾向のほか、低金利のため事業資金(景観基金の利息)を効率的効果的に運用するためメリハリを付けた支援を行っていることの影響もあるかもしれません。

また今般の新型コロナ禍による経済活動の疲弊による影響もでてくるかもしれません。

そのようななか、災害により被災した町並みの復旧・復興支援のための短期の特例措置が迅速な復旧・復興に功

を奏しています。

図2 年度別実績

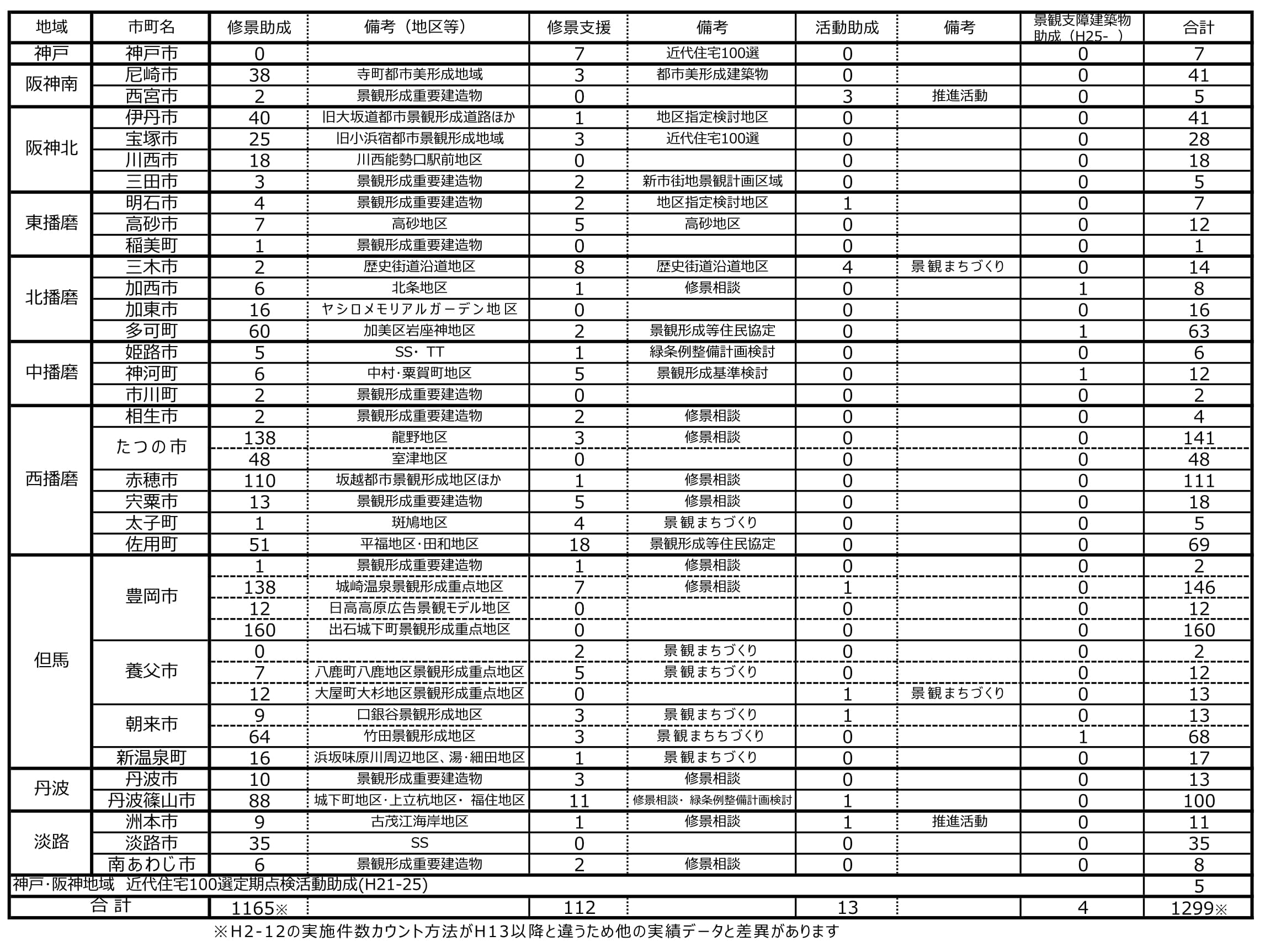

【市町別支援実績】

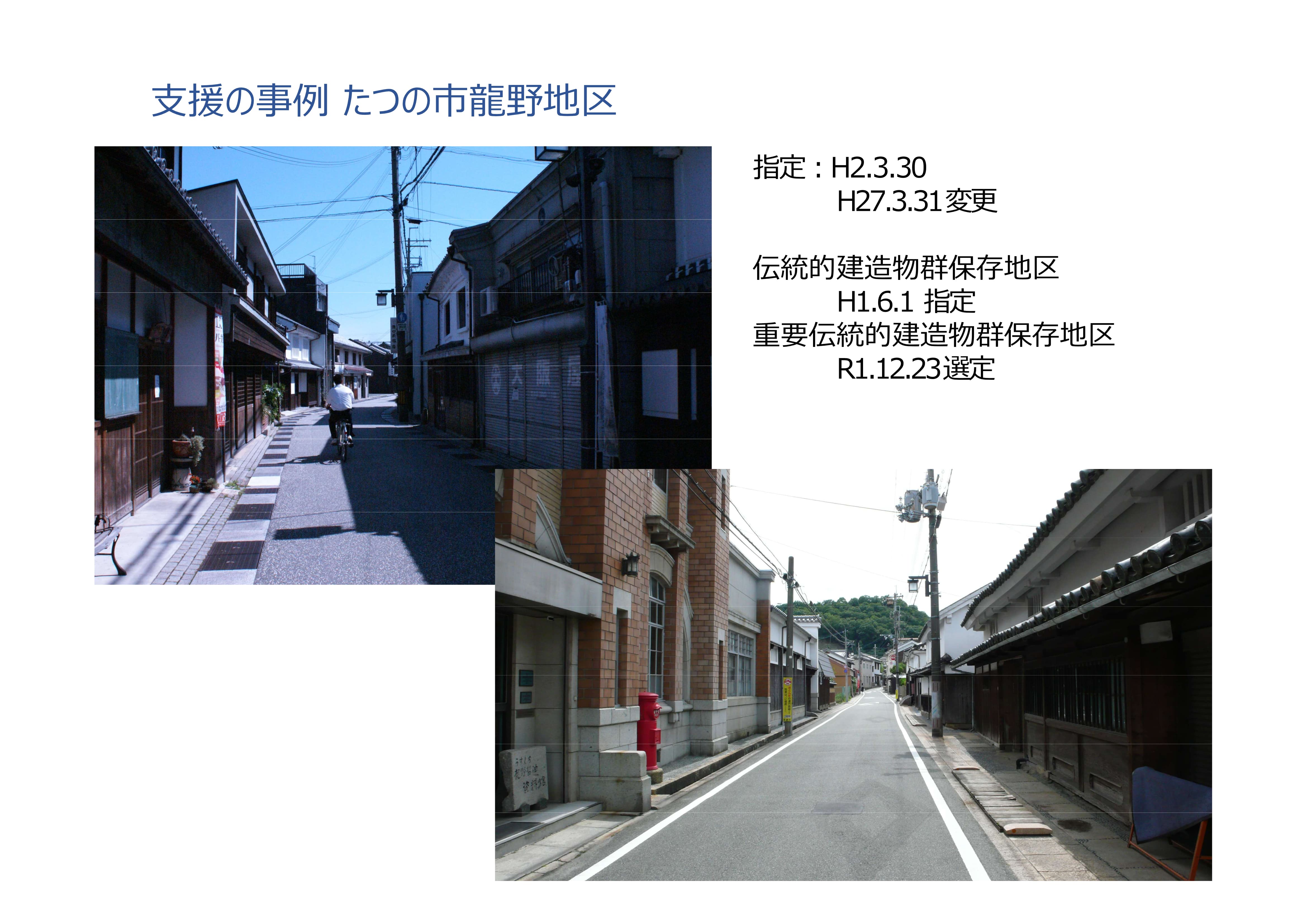

現在の41市町のうち、32市町で支援の実績があります。

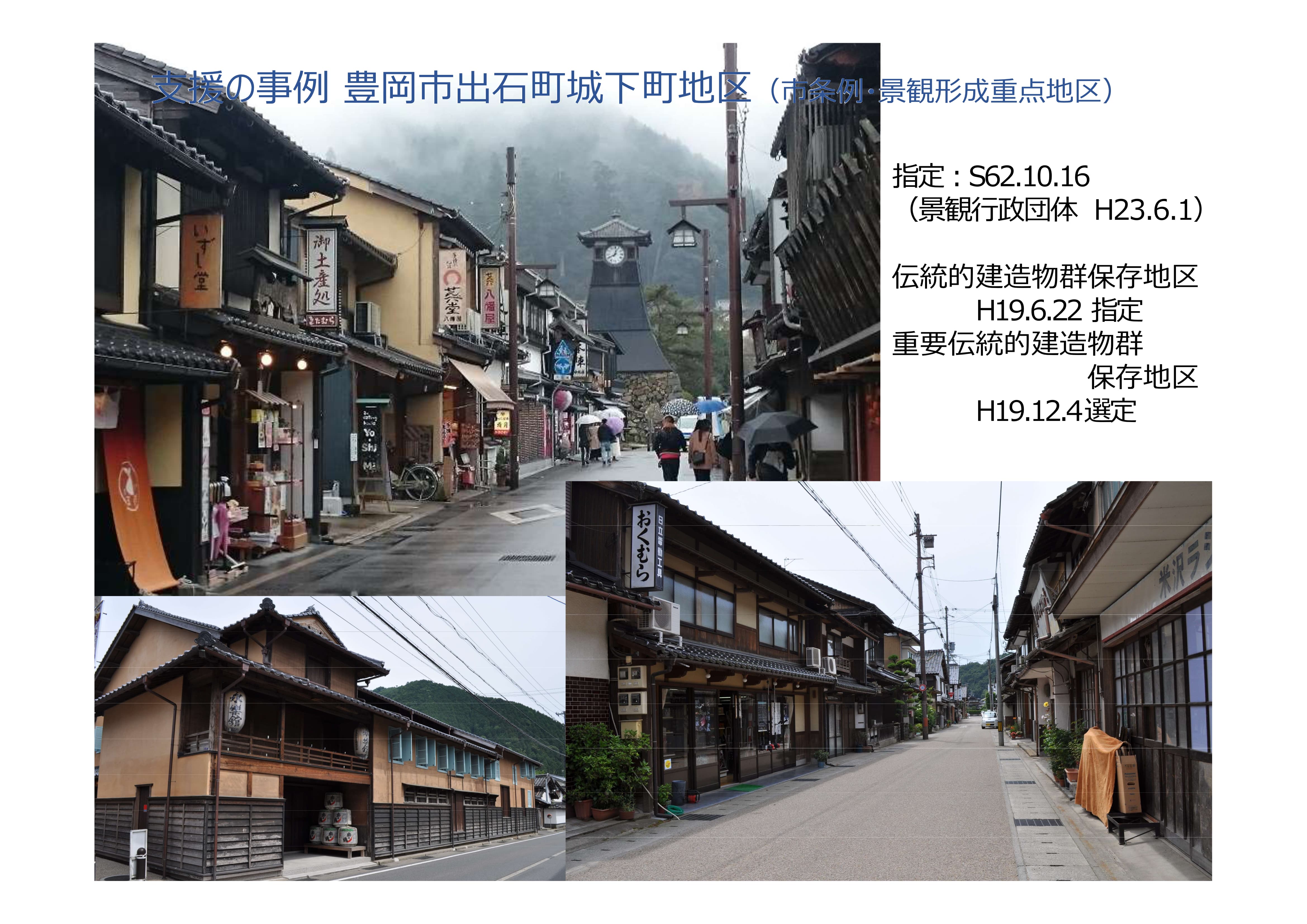

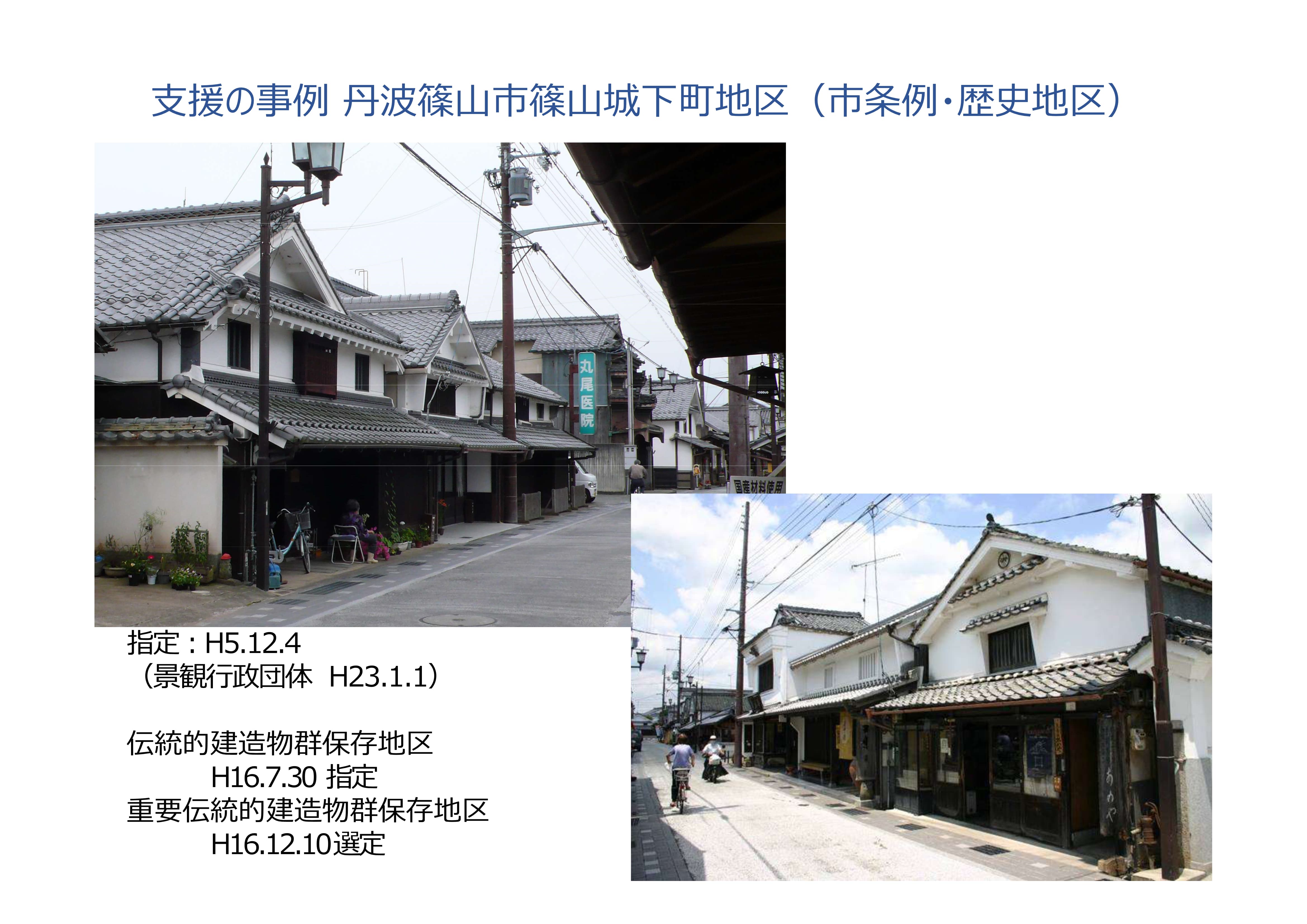

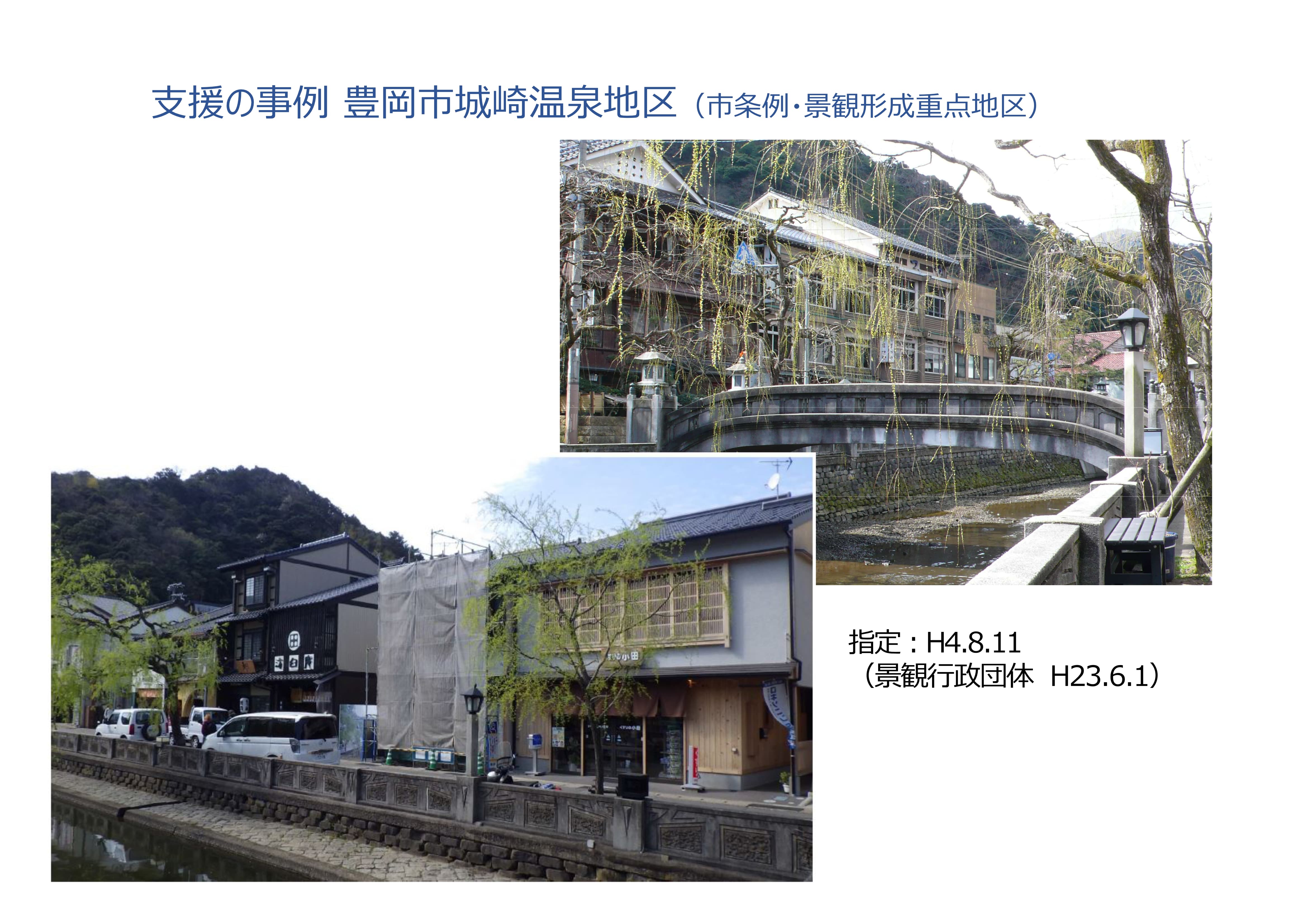

景観条例初期からの景観形成地区である出石町城下町地区(現豊岡市)、城崎町城崎温泉地区(現豊岡市)、龍野地区(現たつの市)のほか、早くから市の景観条例を施行している伊丹市、尼崎市、姫路市などが指定した地区での助成は、景観形成支援事業(当時は修景助成事業)の創設時から行っています。

出石・城崎温

泉両地区、龍野地区は市条例に移行した現在も支援が続いており、累計で百数十件を超える支援の実績がありま

す。

平成17年度以降は、景観形成重要建造物の指定が始まり、景観形成地区の指定のない市町でも景観形成支援事業が活用されるようになりました。

現在、本節冒頭の3地区のほか、丹波篠山市などで景観資源を活かしたまちづくりに取り組まれており積極的に活用されています。

図3 市町別支援実績

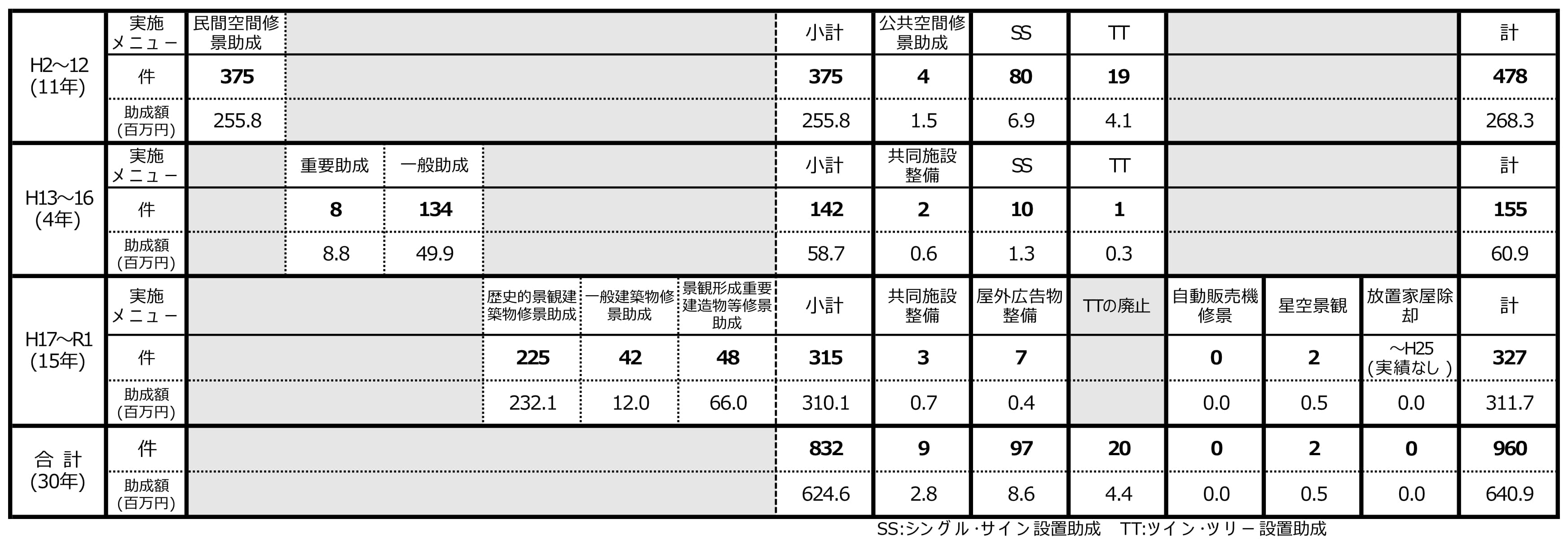

【修景助成の実績】

景観形成支援事業の主軸である民間の建物に対する修景助成は、この30年間に数度支援メニューの構成を改正しています。

当初は助成限度額150万円・助成率1/4であったものを、平成13年度には修景の内容(町並みへの貢献の度合)に見合った助成ができるように2段階(限度額250万円・75万円)の限度額を設定、平成17年度には、歴史的景観形成地区での助成を主軸を置き、住宅街等・まちなか景観形成地区と助成内容を差別化し、さらに歴史的景観形成地区においても修景内容に応じた限度額を適用する方式にしました。

地区(自治会や商店街)の取り組みとして行われる公共施設整備への助成も件数は少ないものの活用されています。

図4 修景助成実績

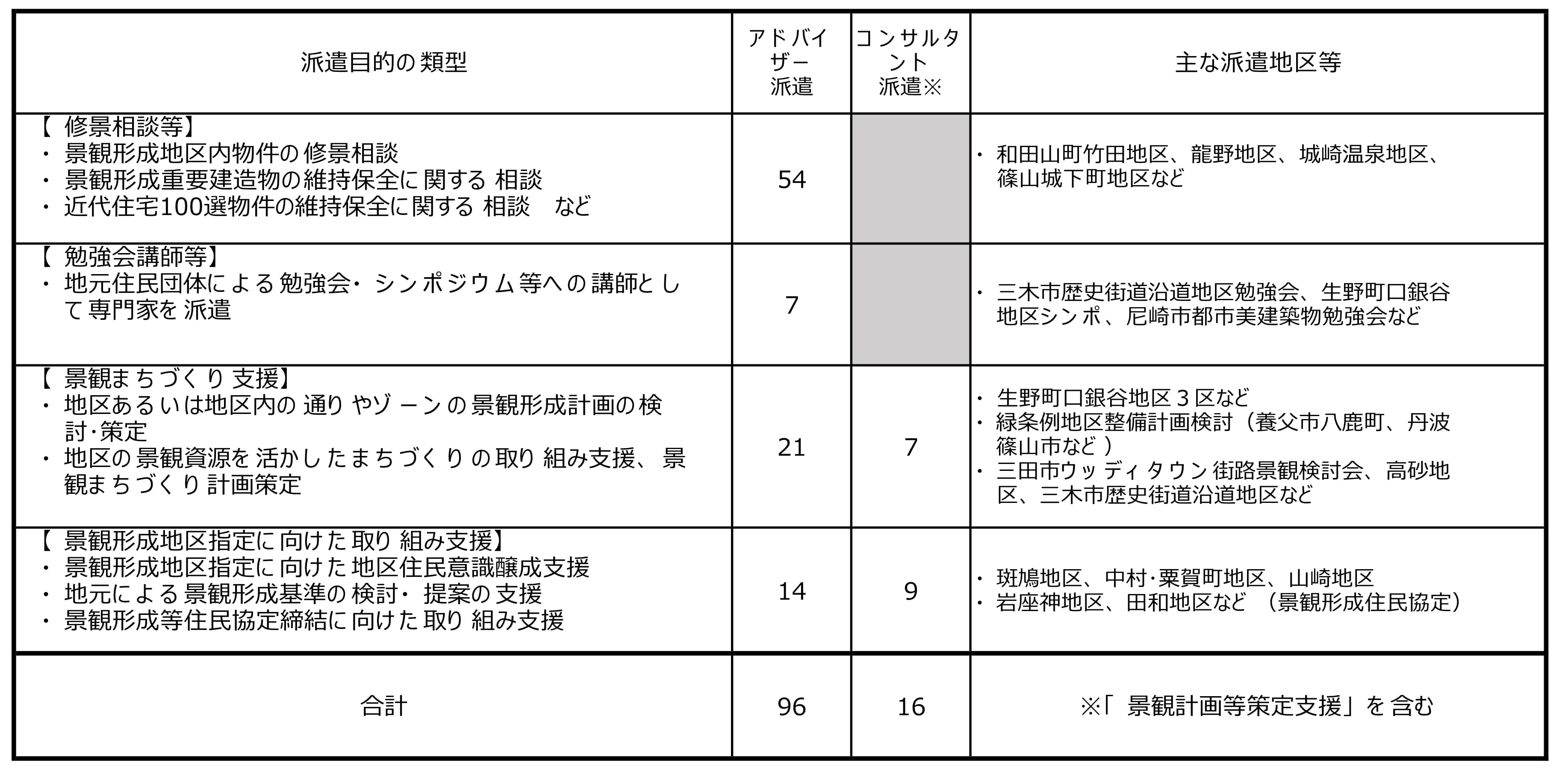

【修景支援(専門家派遣)の実績】

平成13年度の改正で設けた支援のメニューです。

景観形成基準を適切に理解しその地区その通りの細かい特徴、作法を読み解き適切な外観を計画するためにアドバイザーとして景観形成・町並み形成に精通した建築の専門家を派遣しています。

景観形成上重要な地点などでは積極的に活用を勧め、特徴ある町並みの維持保全に効果を出しています。

地区の住民団体による景観形成の取り組みや景観資源を活かしたまちづくりについても専門家を派遣しています。

景観形成地区指定に向けた住民による基準案のとりまとめや合意形成、町並みを守るための整備計画の検討など景観まちづくりに活用されています。

図5 修景支援(専門家派遣)実績

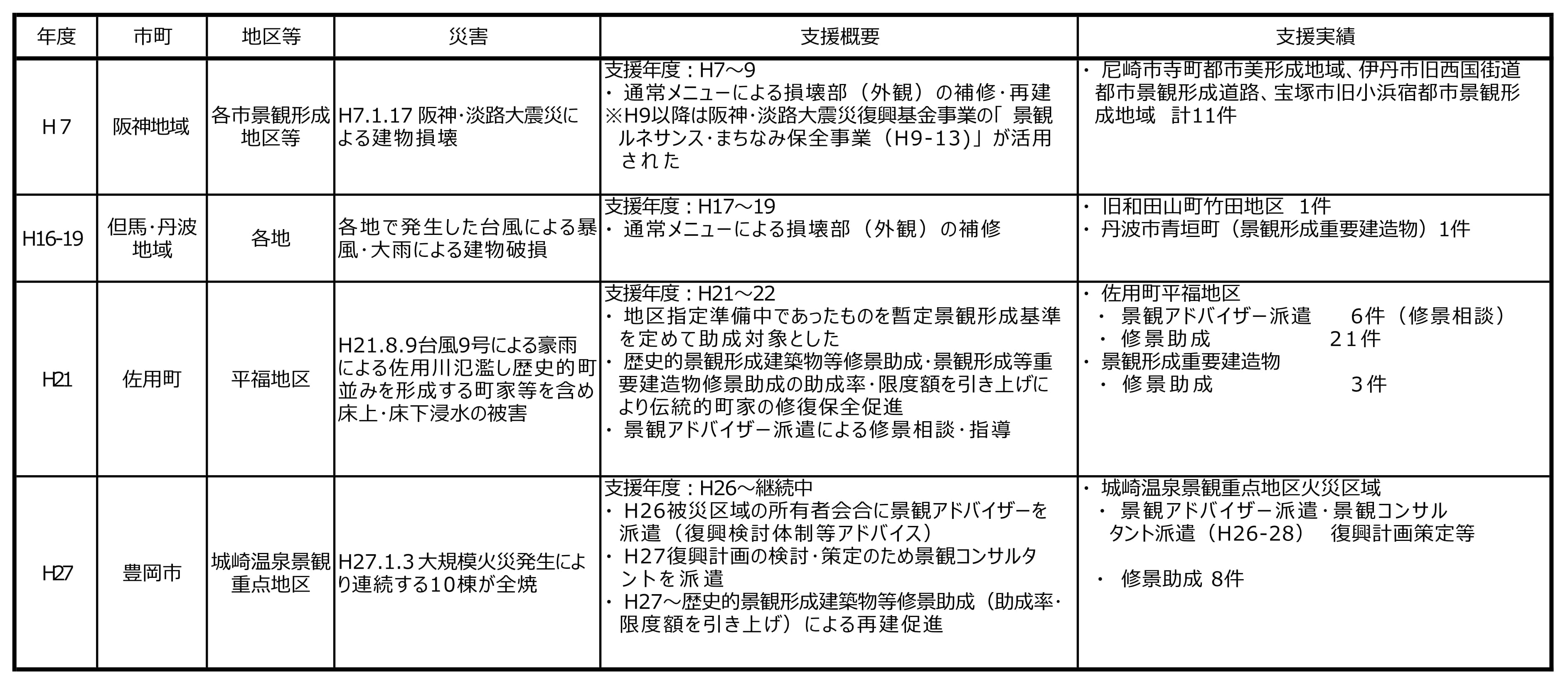

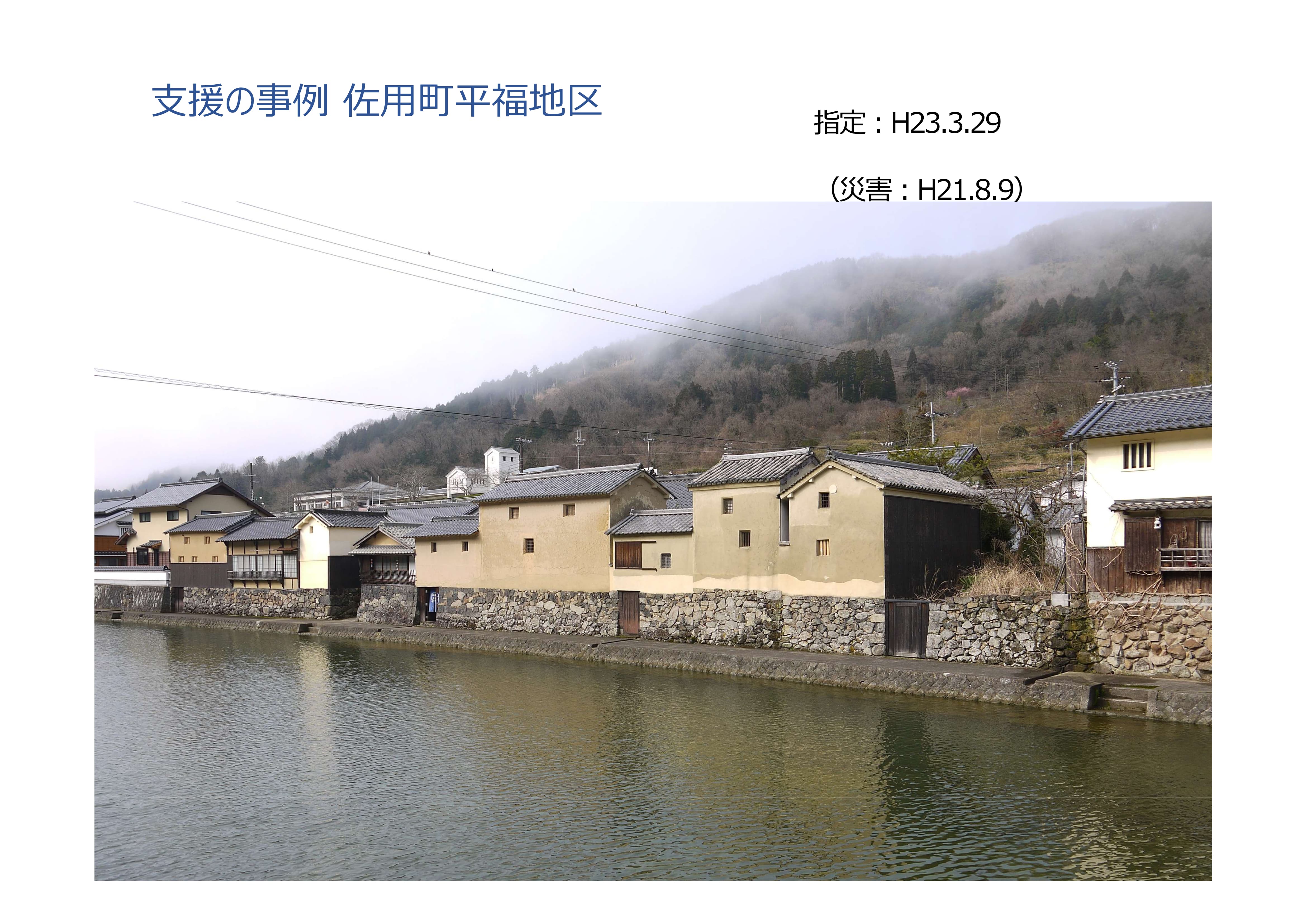

度々発生する自然災害で景観形成地区の町並みを構成する建物も被災してきました。

町家など歴史的な建物は一度取り壊すともう二度と再建はされることはなく、それまで守ってきた町並みも崩れていってしまいます。

景観形成支援事業では、被災した景観形成地区の建物の修理や再建を支援し、伝統的な建物を失うことを防ぎ、町並みの維持保全に貢献してきました。

支援にあたっては、県の要請に基づき特例措置として上限額や助成率の引き上げを行ったり、計画的に専門家派遣を行ったりしました。

図6 災害復旧・復興に関する支援実績

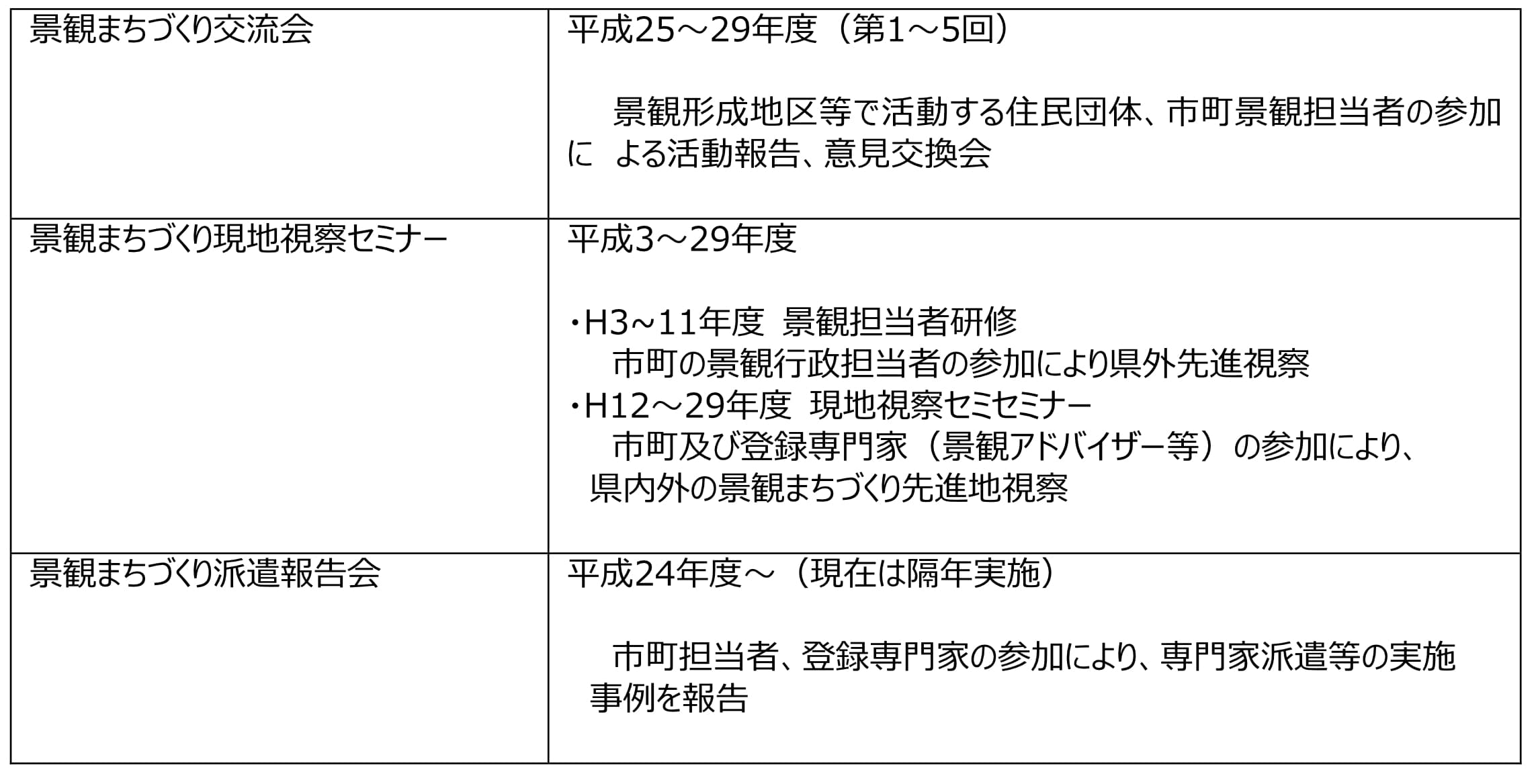

平成22年度から24年度にかけて景観形成支援事業20年の検証を行い、まちづくりとして景観形成を捉え、専門家派遣や活動助成にも重点を置くべきということ、その一環として各地区の活動団体の交流を行うこと、支援する専門家の育成を図ることが課題としてあげられました。

そこで、平成25年度から「景観まちづくり交流会」を実施しました。

また、景観まちづくり専門家派遣報告会を行い、支援する側の専門家・行政担当者が支援事例等を共有し、これからの支援に役立けるよう取り組んでいます。

図7 その他の取り組み

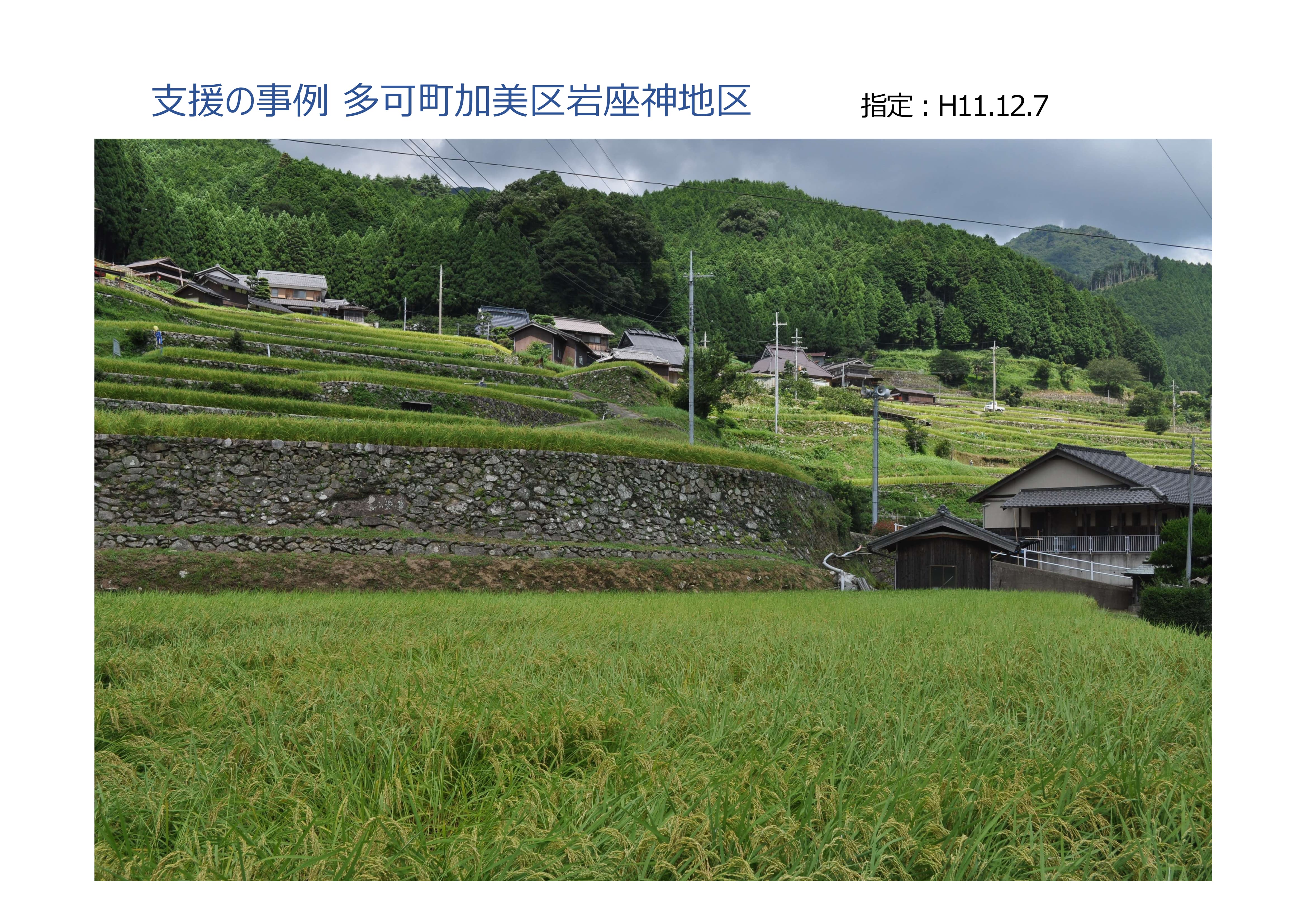

【支援の事例】

Links